急傾斜地の安定と階段を兼ねた土中環境改善

六弥苑の裏山は、松崎町のほぼ中央に位置する「牛原山」

2018年に、地球守・高田宏臣さんの「土気山ダーチャ」を初めて訪れた際に印象的だった高田さんのコトバ「一つのコミュニティに一つの山」。

六弥苑の物件を決めた大きな要素が、この裏山の存在でした。

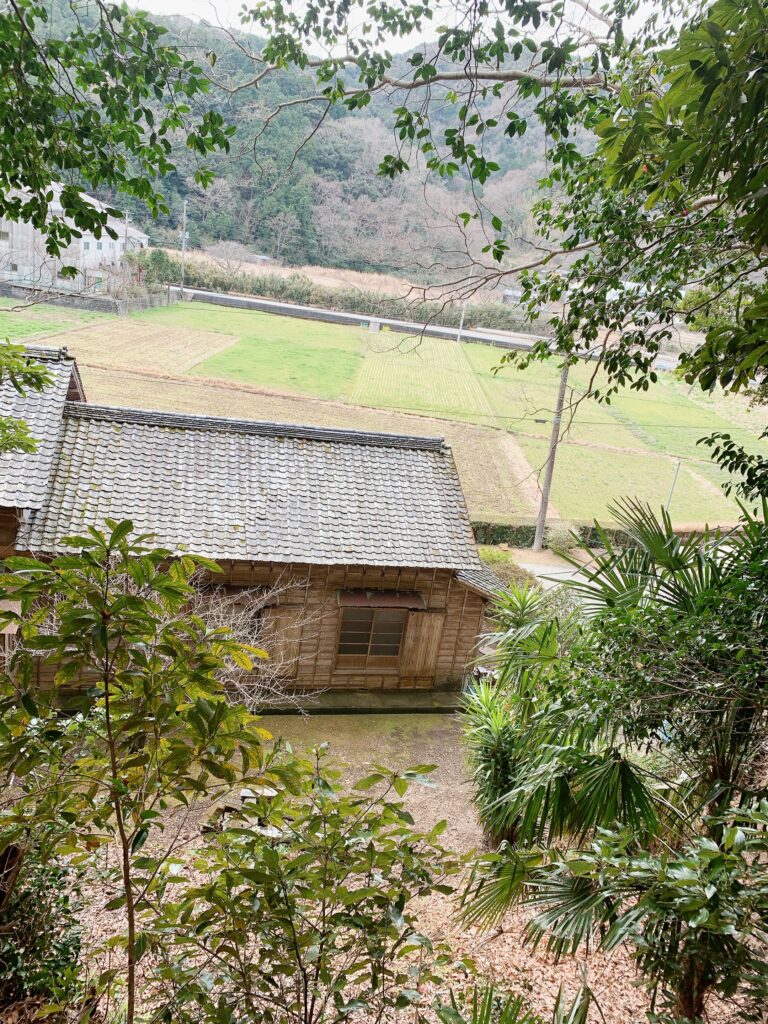

(2021.3.9 初めて内見で、裏山に這い登ったときに見下ろした景色)

人も自然も、決して一種類で生きているわけではなく。自然界のあらゆる命がつながって共生・共存してこそ、どちらにとっても有益で心地よい環境を作ることができる。ダーチャ「場」としての機能のデザインとして、菜園・コンポスト・オフグリット・縄文トイレ etc … など、いろいろなモノがあるけれど。そのすべても、まわりの環境があってこそ生かされてゆくものであり、まずはこの裏山の土中環境を整え、生き生きとした杜へ蘇らせることから始めないと意味がない!!

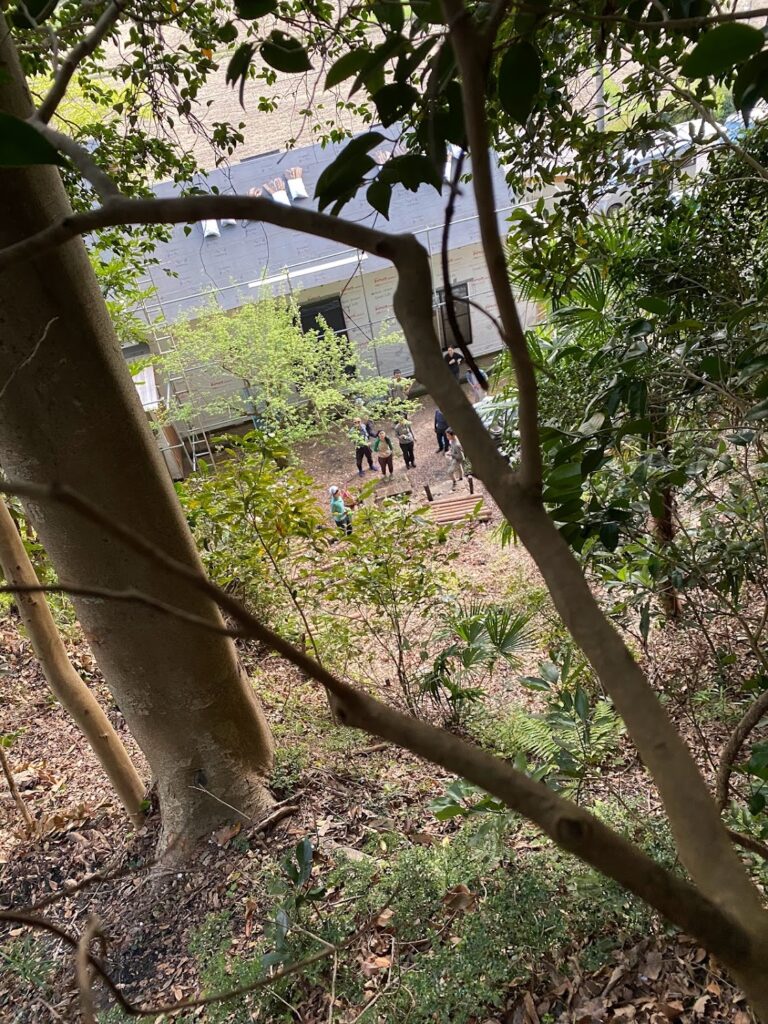

…そんな想いと、これまでのさまざまなミラクルなご縁により、この六弥苑という「場」づくりの根本となる裏山の土中環境整備を、地球守・高田造園のみなさんが引き受けてくださり、横浜を中心に全国から40名近くの方々が集まり、裏山の土中環境改善作業のキックオフとなりました。

六弥苑の裏山は、かなりの急峻。

しかし登り切ると、かつては2畝ほどの畑だったという空間が広がっています。

そこでまずは、杜を傷めずに人が安全に上り下りできる階段づくり…そしてさらにそれが、土中に水を浸透&循環させ、菌糸が生きやすい環境となり、水が斜面を流れ落ちなくなるという、一石二鳥とも百鳥ともいえる造作と、ナラ枯れの見られる大切な木々を守るための改善作業、さらに、突如として切られてしまった隣の敷地の応急処置を施しました。

六弥苑の裏山も例外ではない、日本全国に広がっている「ナラ枯れ」などの現象について”なぜ、それが起こっているのか?”を考えずに、環境悪化の”結果”であるはずの樹木の枯れと衰退を、虫や感染症が発生したから=「原因」としてとらえることは、問題を本質から遠ざけてしまっている。この根本的な原因を問いかけるのが、高田宏臣さんの「土中環境」という視点です。

水を大地に戻し、土中に溜めず、循環させる。そのポイントは、地面の中に隙間をつくる。さらに、水が下と横へも向かう造作を施し、菌糸が発生しやすい環境をつくる。(階段づくりでもこれを考慮し、土を踏み固めることなく人が上り下りできるように)

斜面を垂直に段切りし(これで横方向へ水を動かせる)水平に置いた丸太と斜面の隙間に、剪定枝や落ち葉、炭などの有機物をつめます。

有機物を詰めることで菌糸が伸びて繋がり、土壌も強く。後に、丸太が朽ちてしまっても、安定した階段となって機能し続けてくれます。

焼き杭を打ち込むと、炭化した表面の多孔質が水を浄化してくれたり、杭そのもの有機的な働きにも、土中へ水を促す働きにもなります。

高田さんの伝えてくれる造作の全てが人の奥底に眠る知恵のチカラを引き出してくれるような… それが「大変だけど心地よいから、休憩より作業したい!」という感覚をもたらすのかもしれません。

丸太を置いたときに不安定なところには、石を置き、隙間には有機物を挟み込みました。また、古民家で使っていた古い瓦も、この石垣や土中でもたくさんの役目を果たしてくれました。

大人数のパワーは、本当にすごいです。

その昔の「結」という慣行に思いを馳せました。

いきいきとした杜をつくるためには、その根本となる環境に目を向けながら、土中の通気浸透性を促せるように人の手を少し加える。この階段ができたおかげで、土を踏み固めて木々を傷めることなく安全に上り下りし、改善作業を行なったり、休憩したりと、この裏山がより身近で、尊い存在になりました。

ここからの景色を、これから多くの方々と共有し、

六弥苑を纏う菌糸たちが、より豊かになってゆくことを願います。